克而瑞咨询

CRIC研究

克而瑞

微信扫一扫

克而瑞咨询

CRIC研究

克而瑞

微信扫一扫

(文/CRIC研究中心)

View: 新型城镇化更加注重产业发展与农民进城就业等城镇化内涵,新进入城市人口的购买力将大大提升,未来十年新增人口转化为购房群体的概率将超过过往十年,对房地产市场的拉动作用也将更为明显。

“中国的城镇化规模之大为人类历史所未有,不仅对中国的发展很重要,而且会影响世界。城镇化是现代化的必然趋势,也是广大农民的普遍愿望,它不仅可以带动巨大的消费和投资需求,创造更多的就业机会,其直接作用还是富裕农民、造福人民。”——2013年3月17日李克强总理答记者问

一、过去十年,城镇化带来房地产市场17亿平方米的供求缺口

1、城镇化对房地产市场新增购房需求的拉动作用

城镇化的过程是农村人口向中小城镇转移、中小城镇人口向城市转移、全国各城市的人口向核心城市转移的过程,城镇人口增加使得城镇规模不断扩大,也带动着城市购房需求,一方面是存量改善需求,另一方是新增需求。

首先,存量需求。以全国房地产市场发展最早的城市之一上海为例,过去十年里上海房地产市场几乎单边向上。根据CRIC调研数据,截止2011年底,上海的住房结构中老公房仍是比例最高的一部分,约有60%的上海常住居民还住在90年代以前的老公房里,而这部分群体未来毫无疑问将面临非常强烈的改善型需求。未来十年,国内一二线城市市场将陆续进入改善型需求主导的阶段,而三四线城市则将进入首套房集中释放的阶段;总结来说,城市存量需求在今后的十年乃至更长的时间仍会是推动房地产行业持续发展的因素之一。

其次,增量需求。2012年我国平均城市化率达到52.57%。中国居住在城市中的人口超过总数的一半,但与发达国家城市化率相比仍有较大差距。城市化进程本身就是创造购房需求的过程,以城市化率每年推进1个百分点计算,每年新增1400万城市人口,给房地产市场带来庞大的新增购房需求。

从欧美等西方发达国家经验来看,在城市化率达到80%以前,新增购房需求都会单边向上,不会出现明显拐点。未来十年中,那些城市化率还未达到我国平均水平的城市的需求增量将会非常可观。

2、城镇化的快速发展造就了房地产业黄金十年

从2001年到2011年被称为是我国房地产市场发展的黄金十年,房地产业成为国民经济发展的支柱性产业。

其一,全国房地产开发投资额从2001年的6344亿元增长到2011年的61740元,翻了近十倍;其二,全国商品房销售面积从2001年的2.24亿平方米增长到2011年的10.99亿平方米,翻了近5倍;其二是中央政府对于房地产行业缺乏顶层设计、保障房建设整整缺位十年,叠加上地方政府在分税制体系下财政收入严重依赖土地出售,导致中央和地方都有意无意地成为房地产市场快速扩张的推手。

房地产业能够飞速发展的根本动力归根结底还是城镇化的快速发展,下面一组数据应该能更加清晰的揭示这个问题。根据2010年第六次全国人口普查主要数据公报,全国居住在城镇的人口为66557万人,占总人口的49.68%,同2000年第五次全国人口普查相比,城镇人口增加了2亿余人,乡村人口减少1.3亿余人,城镇人口比重上升13.46个百分点。过去十年是我国人口从农村向城市转移速度最快的10年(图1)。

十年间,城镇化率提高了13.46个百分点,新增城镇人口约2亿余人,这部分人口的住房需求是个庞大的数字,假设人均住房面积为30平方米,那么2亿人口的住房需求量将达到60亿平方米。国家统计局的数据显示,这十年间我国商品住宅竣工面积累计仅为43亿平方米,缺口达17亿平方米,这还不包括城市居民改善住房的需求。

二、新型城镇化将成为未来十年中央政策的主轴

1、“新四化”将是新型城镇化的建设核心思路

从2012年9月到2013年3月,李克强在多个重要场合论述了新型城镇化。李克强认为“工业化、信息化、城镇化、农业现代化”,是实现我国现代化的基本途径,这“新四化”相互联系、相互促进。特别值得注意的是,2012年11月21日,李克强在《人民日报》发表署名文章指出:“城镇化不是简单的人口比例增加和城市面积扩张,更重要的是实现产业结构、就业方式、人居环境、社会保障等一系列由“乡”到“城”的重要转变。

李克强对新型城镇化一系列论述,我们可以清楚地认识到建设新型城镇化建设的路径和思路:在发展路径上,四化同步发展是关键,人的城镇化是核心,农民工市民化是抓手,发展服务业是最大的就业容器,改革是突破口 ,房地产调控以及保障房建设是降低城镇化门槛;在空间布局上,城市群是主体形态,要加快在中西部合适的地方培育城市群 ,同时要促进中小城市建设;在政策设计上,将更为注重收入合理分配,提高居民收入,扩大内需(图2)。

2、十八大进一步将新型城镇化提升至国家战略层面

2012年11月十八大闭幕,十八大报告总共有三处提到城镇化:

第一处在报告第一章节“过去五年的工作和十年的基本总结”中,在讲到“经济平稳较快发展”部分时,提及“城镇化水平明显提高,城乡发展协调性增强”。第二处在报告第三章节“全面建成小康社会和全面深化改革开放的目标”中,在讲到“经济持续健康发展”部分时,提及“工业化基本实现,信息化水平大幅提升,城镇化质量明显提高,农业现代化和社会主义新农村建设成效显著,区域协调发展机制基本形成”。

在十八大报告精神指导下,《全国促进城镇化健康发展规划(2011~2020年)》由国家发改委牵头,包括财政部、国土资源部、住建部等在内的十多个部委共同参与编制。此次《规划》将涉及全国20多个城市群、180多个地级以上城市和1万多个城镇的建设。作为我国城镇化发展总体纲要的《全国促进城镇化健康发展规划 (2011~2020年)》已经编制完成,即将对外发布,而在该规划中指出,“城镇化将在未来十年拉动40万亿投资”。

此外,中央经济工作会议上明确提出了2013年六大任务。会议指出“积极稳妥推进城镇化,着力提高城镇化质量。城镇化是我国现代化建设的历史任务,也是扩大内需的最大潜力所在,要围绕提高城镇化质量,因势利导、趋利避害,积极引导城镇化健康发展。要构建科学合理的城市格局,大中小城市和小城镇、城市群要科学布局,与区域经济发展和产业布局紧密衔接,与资源环境承载能力相适应。要把有序推进农业转移人口市民化作为重要任务抓实抓好。要把生态文明理念和原则全面融入城镇化全过程,走集约、智能、绿色、低碳的新型城镇化道路。”

房地产业作为与城镇化关系最为密切的行业之一,将继续受益于我国新型城镇化加快发展的进程,并在提高城镇化质量过程中获得更大发展动力。

3、新型城镇化的三大看点

(1)以城市群为主体形态

国家《十一五规划纲要》将城镇化作为发展战略,采用了城市群的提法,强调“城市群的发展将作为我国推进城市化的主体形态”,《十二五规划纲要》明确指出,未来5 年要“构建城市化战略格局按照统筹规划、合理布局、完善功能、以大带小的原则,遵循城市发展客观规律,以大城市为依托,以中小城市为重点,逐步形成辐射作用大的城市群,促进大中小城市和小城镇协调发展”。

相比于单个城市各自为战的格局,城市群的优势在于产业联动、分工协作,更有利于规模化经济增长,对中小城镇和大城市城郊地区而言,以城市群为主体也更有利于以城带乡、城乡一体化格局的形成。

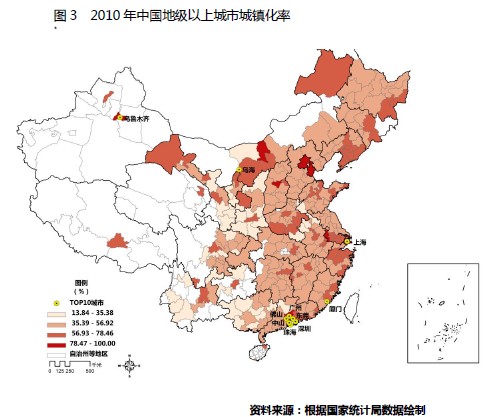

从2010年中国地级以上城市城镇化率来看,长三角、珠三角、京津唐、成渝、辽中南等区域城市化发展水平较高,形成集聚的城市群发展态势(图3)。未来我国城市发展的路径大致可以分为两条:东部城市群所面对的是产业升级问题,由于人口红利的逐渐衰退,长三角和珠三角过去以“三来一补”为主的产业模式亟待转型升级,其成败将直接关系到群内城市未来进一步发展的前景;而中西部地区未来的主要任务则是将“岛”连成“网”,如围绕着武汉构建武汉城市群,围绕着长沙构建长株潭城市群,围绕着重庆和成都构建成渝城市群,围绕着西安构建关中天水城市群等等,其发展契机正是承接从东部地区转移过来的传统工业产能。从城镇化的角度来看,这些中西部地区岛状城市的周边的中小城镇和农村,便是未来我国城镇化推进的重心区域。

(2)强调四化同步,注重城镇化质量

十八大报告中除多次出现“城镇化质量”外,更用大篇幅强调 “四化同步”。“四化同步”是本次十八大对未来城镇化推进的最重要诠释,也是政府对未来如何提高城镇化质量的具体方案。

所谓四化,即城镇化、工业化、农业现代化和信息化,工业化提供更多的非农业就业机会;农业现代化不仅提高农村劳动生产率、进而释放更多的农村人口,更可在部分农村实现大型产镇结合的经营模式,推动农村直接升级为城镇;信息化则是促进工业化和农业现代化更好更快实现的重要推手。综合来看,将工业化、农业现代化和信息化和城镇化进程绑在一起,已经成为未来我国发展新型城镇化的基本要求。

(3)强调核心城市辐射,注重中小城市发展

在前20年里的九五规划、十五规划、十一五规划中,对城镇化的部署核心一直都是强调“以大带小”,依托大城市核心作用,逐步带动中小城镇及农村发展。

时至今日,以大城市为绝对核心的发展思路正面临重要问题。一方面,城乡差距在近10年内大幅度扩大,社会矛盾持续积累;另一方面,由于大城市对人口、财富的强烈积聚效应,近年来各种“城市顽疾”愈发突出,交通拥挤、住房困难、环境污染、治安混乱已成为各大核心城市的通病。因此客观上,无论是从中小城镇本身的发展需求出发,还是从大城市急需缓解的环境压力出发,新型城镇化着力点从大城市转向中小城市、小城镇已是大势所趋。

三、新型城镇化预计在未来十年将带来20亿平方米左右的住房需求

过去十年是我国城镇化速度最快的十年,城镇化率平均年增加1.36个百分点,速度提升的同时,城镇化的质量却并没有显著提高,甚至出现诸多问题,如产业配套落后,农民被“赶”上楼等。因此新型城镇化需要更加健康、有序、合理的发展,其速度势必有所放缓。

北京大学周一星教授从经济增长速度、就业岗位增加、城镇建设用地增加三个方面的实证研究,认为21世纪的头20年我国的城镇化以较快速度增长是肯定的,一年提高0.6-0.8个百分点比较正常,有把握实现,超过0.8个百分点就是高速度的,个别年份达到1个百分点是有可能的,连续多年超过1个百分点是超高速的、有风险的,连续多年的1.4个百分点是有水分的。

周一星教授认为城镇化并不是越快越好,它由经济发展水平和就业岗位的增加来决定。如果从农村分离出来的大量农民进入城市找不到工作,会带来城市就业、治安、环境等一系列问题。

住建部长姜伟新认为城镇化是经济结构、社会结构和空间地域组织变化和转型的过程。国际经验证明,当城镇化率达到50%—60%时,社会矛盾往往集中多发,大多会出现不同程度的就业不足、贫富差距拉大、住房短缺、交通拥堵、能源短缺和环境污染等问题。一些国家由于未能处理好这个特定时期的特殊矛盾和问题,使经济由快速增长变为滞缓,有的还引发了社会动荡,教训十分深刻。因此住建部在决策时强调提高城镇化质量,城镇化率增速目标定为0.8%-1%。

在此基础上,我们拟定三种方案,假定人均住房面积为30平方米,分三种情景来预算中国城镇化率提高带来的增量住房需求。第一种情境下,城镇化率高速增长,年均速度为1%,第二种情景下,城镇化率中速增长,年均速度为0.8%,第三种情景下,城镇化率低速增长,年均速度为0.6%。

1、年增1%的高速增长模式下新增购房需求测算

以城镇化率为自变量,商品住宅销售面积为因变量,计算二者之间的回归方程,方程拟合较好,方程和系数拟合较好,得到回归方程:

Y=-171656.195+515918.154X

按照高方案,到2023年当年仍有23189.45万平米的新增购房需求,销售面积为158531.42万平方米,2013年到2023年,累计新增需求242823.81万平方米,为2012年商品住宅实际销售面积的2.47倍。

2、年增0.8%的中速增长模式下新增购房需求测算

按照中方案,2023年当年有18187.46万平米新增购房需求,销售面积为153372.24万平方米。2013年到2023年,累计新增需求为192309.15万平方米,为2012年商品住宅实际销售面积的1.95倍。

3、年增0.6%的低速增长模式下新增购房需求测算

即使是按照低方案,2023年仍有13372.35万平米购房需求,销售面积为133612.58万平方米。2013年到2023年,累计新增需求为142786.87,为2012年商品住宅实际销售面积的1.45倍。

以上我们分别测算了在城镇化高、中、低的三种增长速度下,对房地产市场带来的新增购房需求总量,按照中速方案或者三种方案的平均值,未来十年新增购房需求均在20亿平方米左右。

整体来看,尽管按照计算值未来十年的城镇化带来的新增购房需求只有20亿平方米,低于前十年的60亿平方米的理论值。但我们也看到前十年的城镇化由于发展过快,过于关注城镇化率这一数字,忽视了产业转移和人口就业等实质性的问题,导致进城农民购买力较低,理论值转化为实际购房需求的比例并不高。未来十年建设新型城镇化有意降低了增长速度,但由于新型城镇化更加注重产业发展与农民进城就业等城镇化内涵,新进入城市人口的购买力将大大提升,因此,未来十年新增人口转化为购房群体的概率将大大超过过往十年,对房地产市场的拉动作用也将更为明显。

全文概要

新型城镇化:未来房地产市场容量增长的重要推手

一、过去十年,城镇化带来房地产市场17亿平方米的供求缺口

1、城镇化对房地产市场新增购房需求的拉动作用

2、城镇化的快速发展造就了房地产业黄金十年

二、新型城镇化将成为未来十年中央政策的主轴

1、“新四化”将是新型城镇化的建设核心思路

2、十八大进一步将新型城镇化提升至国家战略层面

3、新型城镇化的三大看点

(1)以城市群为主体形态

(2)强调四化同步,注重城镇化质量

(3)强调核心城市辐射,注重中小城市发展

三、新型城镇化预计在未来十年将带来20亿平方米左右的住房需求

1、年增1%的高速增长模式下新增购房需求测算

2、年增0.8%的中速增长模式下新增购房需求测算

3、年增0.6%的低速增长模式下新增购房需求测算